今回お邪魔したのは、英語とサッカーで常に海星らしい「文武両道」を体現してこられた

田中秀二先生(17回生)です。

雨は降っていませんでしたが、梅雨時らしい湿り気を帯びた空気に庭の緑が鮮やかに見えました。今回お邪魔したのは四日市市八田にある田中秀二先生(17回生)のご自宅。ご実家の敷地に建てられたカントリー調のご自宅に、現在は奥さんとお二人で暮らしておられます。

「藤田くんやな。懐かしいな。」

取材に同行したサッカー部OBの藤田智博(48回生)に声をかけてくださいます。同じくサッカー部OBのご子息、田中克明さん(48回生)と同級生だったこともあり、特に印象深い学年だったようです。

「インターハイ予選の決勝で暁に負けたんな。あの試合は教え子同士の対戦でさ。」

'99年当時、海星の監督は青柳隆先生(35回生)。対する暁高校の監督は海津英志氏(33回生)。どちらも海星サッカー部のOBで、秀二先生の愛弟子でした。

「『決勝行くのに横断幕が無くては』ってOBが頑張って寄付して横断幕作ってくれてな。」

海星でサッカー部顧問を45年務めた秀二先生にとって、サッカー部のOBはそのほとんどが教え子ということになります。

そして、秀二先生ご自身も海星サッカー部のOB。教え子たちに推されてOB会長の役も引き受けてくださっています。

「OB会名簿を作った時にもう700人ぐらいおったけどさ、今は毎年50人くらいずつ増えてくでさ。」

近年ますます人気のサッカー部。今年の新入部員は約70名だそうだ。もちろん昔はそれほどの大所帯ではありませんでした。秀二先生が入部した頃は50人にも満たなかったそうです。

'50年生まれの秀二先生が海星高校に入学されたのは'65年。サッカー部は創部4年目。顧問は小津清貴先生でした。

「マイクロバス運転してもらって。うちにはグラウンドなんかあらへんから、試合は上野ばっかりやったな。お城の下のね、文化財になっとる校舎がまだ残ってるから、行くとめっちゃ懐かしいんやわ。」

'64年の東京五輪で日本代表がベスト8に入る健闘を見せ、翌'65年に日本サッカーリーグが開幕。'68年のメキシコ五輪では大会得点王となった釜本邦茂らの活躍で日本代表が銅メダルを獲得しました。秀二先生が海星のサッカー部で青春を謳歌していた時代は、まさに日本のサッカー界が大いに盛り上がり始めた、そういう時代でした。

「なんでサッカー入ったかといえば、当時、三菱重工の横山ってキーパーがカッコ良くてさ。ユニフォームも三菱重工のブルーのがカッコ良くて。」

海星サッカー部のブルーのユニフォームも、もしかしたらここに原点があったのかもしれませんね。

当時のサッカー部の活動場所は、現在聖マリア館が建っているあたり。今の図書室のあたりにはテニスコートがありました。現在サッカーグラウンドやテニスコートのあるあたりは、大手化学メーカー石原産業の社宅が建ち並んでおり、まだ海星の敷地ではありませんでした。

「ボールが飛んでいって事務所に直接当たるやん。事務所にサッカーが大っ嫌いな人がおってさ。しょっちゅう怒られた。」

強くなり始めた野球部に注目が集まる一方、サッカーは当時まだまだマイナーなスポーツ。川野貞介先生から技術的な指導も受けながら熱心に練習を続けていましたが、まだまだ不遇の時代だったようです。

「中学からやってた子らはけっこう上手かったよ。俺はなかなかレギュラーになれへんで、必死になって練習してた。」

秀二先生がサッカーを始めたのは海星高校に入ってから。山手中学時代は生物部に所属していました。

「うちの周りにトンボとかチョウとかいろんな虫がようけおったもんでさ、何でも採っとった。それで生物部。」

もともと子どもの頃から虫好きで、虫取り網を持って家の周りを駆け回っていたとおっしゃいます。基礎体力もその頃にしっかりと育まれたのでしょう。今でこそアパートや戸建て住宅が建ち並ぶ八田地区ですが、'50年代はまだ一面に水田が広がっていました。

「高校からサッカーにのめり込んで、やめてしもうたけど、そうやなかったら、ずっと続いてたかもしれん。昔から自然が好きやったから。そういう中で育っとったからさ。」

あまり知られていませんが、秀二先生の虫好き、特にチョウへの関心は筋金入りです。主に東南アジアに分布するアオタテハモドキが愛車のワイパーにとまっているのを見つけ、珍しい「迷蝶」の発見だとして新聞に取り上げられたこともありました。その時のチョウは三重県立博物館に預けられたそうですが、それ以外にもご自身で採集した立派な標本をたくさんお持ちで、ご自宅で大切に保管しておられます。標本のチョウには、全て採集した日や場所が細かく書き込まれたラベルが添付されており、秀二先生のマメな性格がしっかりと表れています。

中学時代には、人生を決める大きな出会いもありました。

「数学の先生で玉村っちゅう先生がおって。今でも忘れへんけど、なんか職員室行った時に『田中君、英語好きやで、英語の先生にならんか』って。それが頭に残っててさ。めちゃめちゃ興味持つようになって…」

もちろん「生物」が大好きで、定期テストで満点を取るほど得意でしたが、残念ながら理科は「化学」が苦手。それに対して、好みも実力も一番だったのが「英語」でした。英語教師への道を開いたのは、まさに玉村先生の一言だったわけです。

海星で出会った小林克彦先生(10回生)の授業も秀二先生の英語好きに拍車をかけました。

「面白くてさ、授業が。勉強ガリガリの先生とじゃなくて、楽しくて。で、いっぺんに面白いなぁと思って。」

当時のノートも拝見しましたが、それは一見して分かる「できる子」のノート。細かな文法の知識などが綺麗な文字で書き込まれており、授業の内容がかなり濃密だったこと、秀二先生がそれにしっかり付いていっていたことがうかがえます。後に教壇に立った秀二先生の英語もそのようなタイプの授業だったそう。

「細かいこといろいろ説明してな。今は流行らん授業やわ。」

そうおっしゃいますが、高校時代の秀二先生のように、その濃密さを「面白い」と感じた生徒も大勢いたことでしょう。

海星高校からは指定校推薦で南山大学の英文科に進まれた秀二先生。

「大学時代は楽しくてしゃあなかった。男子校の海星から女生徒と半々の英文科やから(笑)」

男子校時代の「海星OBあるある」ですね。大学でもサッカーは続けておられましたが…。

「2年生までは一生懸命やっとったけど、俺、文学部やったもんでさ、勉強せなアカンかった。3年のときに休部した。経済学部とかの学生は麻雀とか、そんなんばっかりしてたけどな。」

英文学科ではアメリカ合衆国の小説家・詩人のエドガー・アラン・ポーの研究を行いました。

大学3年ではお父様の提案で海外研修も経験されました。

もともと農家だった田中家。秀二先生も子どもの頃は田畑の仕事をよく手伝わされたそうです。その頃までの日本では、子は親の仕事を継ぐのが当たり前。農家の子は農家になるのが当たり前でした。

「おかしなもんでね。意外とね、親父、好きなことやらしてくれたね。」

大学進学はもちろん、高校進学も当たり前ではなかった時代。当時の日本は高度経済成長まっただ中。社会が大きく変化しつつある中で、お父様は国際化が進む新しい時代の空気を感じ取っておられたのでしょう。

「親父ね、ずっと百姓しよるけど、世界青少年交流協会なんてのに入っとって。」

世界青少年交流協会は、当時衆議院委員だった川崎秀二氏が'65年に設立した団体で、国際的な視野を持つ青年の育成を目的としていました。息子に「秀二」と名付けるほど川崎氏に心酔していたお父様の勧めで秀二先生はドイツを訪れることになります。

「『お前、今はちょっと外国行って見てこなあかんねん』って。」

ドイツといっても当時訪問できたのは「西ドイツ」。敵対していたソ連上空の通過を避けるため、アラスカのアンカレッジ経由でしかヨーロッパに行けなかった時代。まさに冷戦の最中でした。対立の最前線にあった西ドイツには暗い印象しかなかったとおっしゃいます。厳しい「壁」としてリアルに機能していた「ベルリンの壁」も、間近に生で目にしてこられました。

「今から思うと一番感受性の高い時やったからね。」

今ほど海外の情報に触れることのなかった当時のこと。1週間のホームステイを含むドイツ滞在は、秀二先生の国際感覚や外国語でのコミュニケーションスキルに大きな影響を与えたに違いありません。

大学を卒業すると同時に海星高校で教壇に立つことになりました。もちろん教科は英語。当時教頭だった稲垣栄三先生に就職の相談をしたところ、その年の英語科は三林泰夫先生(9回生)が専任教諭として正規採用されることが既に決まっていたため、非常勤講師としてキャリアをスタートすることになりました。非正規雇用でしたので、当初は家庭教師のアルバイトと並行しての勤務となりました。

英語にもサッカーにも一生懸命取り組んでいた秀二先生でしたが、なかなか正規雇用には至りませんでした。不憫に思って他の学校を紹介してくれる優しい先輩もいたそうですが「辛抱します」と断って海星にこだわり、朗報を待ったそうです。

そして、海星での教員生活4年目となった'76年に晴れて専任教諭として正規採用。前年からコーチとして関わっていたサッカー部の顧問にも正式に就任されました。これを機に、学生時代から交際していた今の奥さまと結婚。笹川団地の公団住宅で新生活をスタートされました。

英語の授業は小林先生仕込みの楽しい授業でした。ドイツ訪問は貴重な経験だったに違いなく、秀二先生の授業が世界に目を向けるきっかけになったという生徒も多かったことでしょう。海外研修の引率も5回担当されました。

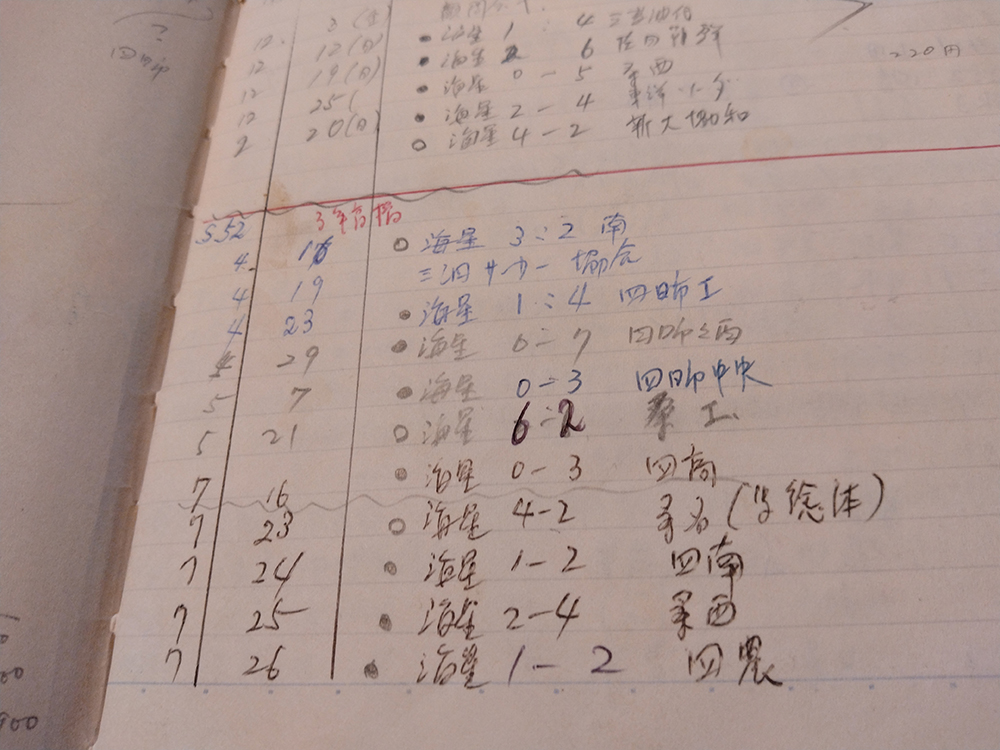

'76年の5月21日。この日のある1戦がサッカー指導者としての秀二先生の大きなターニングポイントとなりました。

「サッカーにはまり込んだんは、この試合。桑名工業にね6対2で勝ったんですわ。この試合ではね、生徒たちが上手くやってくれてさ、当時教えてたことを、教えたとおりにやってくれてね。面白いように点が入ってさ。あんな劇的なことないですよ。そこでもうサッカーにのめり込んだ。」

チョウの標本と同様、秀二先生はサッカー部の活動もこまめに記録を付けておられました。当時のノートにはこの試合の試合結果「6-2」の文字だけがとりわけ濃く記入されています。

ノートからはほぼ毎週、週末に試合が組まれていたことも分かります。'97年には現在の場所に新居を建てられましたが、家を空けることが多くなってしまったそうです。

「嫁さんには負担をかけた。子どもが生まれてからも、ほとんど『母子家庭』やったもんな。」

そんなふうに、熱心に指導に取り組んでいただいていたサッカー部でしたが、当時は専用のグラウンドがありませんでした。野球部の練習中に外野へ飛んできたボールがサッカー部員の頭に当たったこともありました。

そんな頃、学校の南隣にあった石原産業の社宅の敷地が売却されることになり、これを購入してサッカー・グラウンドにするという話が持ち上がりました。当時の校長はエンリケ・リベロ神父様。永らく辛抱して講師を務めていた秀二先生が、不遇に耐えながらサッカー部の指導を一生懸命やっている。その様を見て決断してくださったのでした。

「『田中君、ええとこあったら見てきたらどうや』って言ってくれて。当時ちょっと立派な観覧席が付いていた上野高校のグラウンドとか見に行って、写真撮って。」

観覧席の話は建築基準上の限界があって実現できませんでしたが、サッカー部はついに念願の専用グラウンドを獲得しました。'84年のことです。

「普通は重機で転圧してくれるやん。でも、土入れただけやったんや。」

水たまりの水を除いたり、試合前に石を拾ったり、苦労もありましたが、部員たちと秀二先生の頑張りが認められた喜びはひとしおだったことでしょう。

「部費が少ないっちゅうことで『これでボール買いなさい』とか言ってポケットマネーを出してくれて。」

厳格で恐れられていたと語り継がれる初代校長のリベロ神父さんは、そんな豪傑でもいらっしゃったようです。

この年、'84年には後に秀二先生の跡を継いで監督となる青柳隆先生(35回生)が入学。海星サッカー部にとってはとても重要な意味を持つ年となりました。

「青柳先生は中学時代フォワードで、ええ選手やった。公立に行かんことが分かったんで、書類持って声掛けに行った。あいつが初めてやったな。後から聞いたら『海星は弱かったし、やるつもりはあらへんだ』って言うとった(笑)。」

そうして海星サッカー部の活動が軌道に乗り始める頃には、高体連や県サッカー界でも秀二先生の指導手腕やお人柄が高く評価されるようになり、国体に出場する三重県代表チームのコーチなども任されるようになりました。'82年の島根国体、'83年の群馬国体、'86年の山梨国体、'89年の北海道国体と4度にわたって県代表をコーチとして支えました。ちなみに'82年の島根国体の選手には現在俳優として活躍する椎名桔平さんも選ばれていたそうです。

「山梨('86年)には青柳先生と、北海道には小倉と行ったなぁ」

「小倉」とは後に名古屋グランパスなどで活躍し、GM兼監督も務めた小倉隆文氏。高校時代「四中工三羽烏」と称された中西永輔、中田一三とともに三重県のサッカー界を代表するスター選手です。彼らが在籍していた'91年度に四日市中央工業高校は三重県勢として初めて全国選手権を制しましたが、この時コーチを務めていたのが青柳先生でした。

秀二先生がサッカー部の監督を務めておられた'70年代から'90年代、三重県の高校サッカー界は四中工が強く、城雄士監督の下に県内外から有力選手が集まって圧倒的な強さを誇っていました。

「もう全然立ち打ちできない。だったら指導者を育てればええんじゃないかって、俺は思ったことあるんだ、一応。」

実際、秀二先生の下で育った青柳先生が、秀二先生の跡を継いで海星サッカー部を県下屈指の強豪に押し上げました。暁高校の監督として海星とインターハイ出場を争った海津氏は後にヴィアティンの初代監督にもなりました。秀二先生の仕事が海星サッカー部発展の礎を作ったことはもちろんですが、それだけにとどまらず三重県サッカー界の底上げにも大きく貢献していたということだと思います。

そんな秀二先生が海星サッカー部の監督を退任したのは'95年。自身の変化に気がついたことがきっかけでした。4月30日に行われたインターハイ予選の第3回戦。強豪校とはいえない公立の進学校に、海星は1-0で敗れてしまいました。

「負けてもさ、全然悔しくなくなってきて。これはアカンわって。それまではずっと、負けたら『もう1回やろうか』っていう気が起きとったんが…。なんやコレ、自分こんなこと初めてだな、と思って。」

後任は青柳先生。既に'91年からコーチとして指導に関わっておられました。

「青柳先生はね、たぶん戻ってくれるんじゃないかと期待しとったんよ。キャプテンもやってもらったりしてたんで。」

それからも、'21年に完全に海星高校を退職されるまで、副顧問やコーチとして海星サッカー部を支え続けてくださいました。指導者としては47年、部員時代を含めるとちょうど50年、海星サッカー部に籍を置いておられたことになります。

「長いことやっとって、やっぱし一番は『全国選手権』。'16年に1回目出たときが、一番泣いたね。」

「国立競技場」を目指す「全国高校サッカー選手権」は高校サッカー選手の夢です。全国大会といえばインターハイもありますが、サッカーについては注目度がまったく違います。秀二先生が当時の新聞記事を全て大切に保存しているというのも当然のことでしょう。

「で、教員最後の年'20年。これが2回目やで。この時のキャプテン服部舜さん(69回生)は、父母会代表だった父親・服部洋幸さん(36回生)も教え子で。『今年最後やで絶対東京に連れてきますよ』って。それを実現してもらえてさ。」

秀二先生、監督の青柳先生、コーチの高木徹先生(53回生)、種村龍二先生(55回生)、キャプテンの服部さん、その父親で父母会代表の服部さんも海星サッカー部のOB。まさに「海星ファミリー」です。

特に海星のサッカー部には「海星ファミリー」らしい温かさが満ちあふれている気がします。'20年の選手権大会三重県予選で、対四中工戦のPK戦直前にキーパーを交代した青柳監督の「奇策」が選手からの提案だったことが当時話題になりました。不条理な厳しさの上下関係や「スポ根」的な精神論が当たり前だった一昔前の運動部では考えられないこと。部内の温かな空気が選手の生き生きとしたプレーを生んでいることは想像に難くありません。

「昔から和気藹々しとったんちゃうかな。上下関係、言ってなかったよな。楽しかったね。うん。」

みんなで楽しく取り組むというスタイルは今でこそ当たり前になってきましたが、当時は珍しかったに違いありません。

こうしてお目にかかり、お話をうかがっていると、秀二先生の優しさ、温かさを改めて実感します。教え子であり後輩である我々に対しても、上からモノを言うような雰囲気など一切なく、とてもフランクにお付き合いくださっていることを肌で感じます。秀二先生はきっと、ずっとこうして生徒たちと関わってこられたのだと思います。サッカー部においても、そうした先生のお人柄が部内に温かく自由な空気をもたらし、部員の生き生きとしたプレーを育んできたのでしょう。当然、青柳先生、高木先生、種村先生にもそうした「秀二イズム」は受け継がれているはずです。

秀二先生の一生懸命取り組む姿勢が評価されてグラウンドが整備され、意気に感じた秀二先生の取り組みにはいっそう熱が入りました。温かいお人柄で生徒たちと関わるスタイルでクラブの良い空気が作られ、チームは強くなり、優秀な選手も集まってきました。そこから立派な後継者が生まれてチームはさらに強くなり、それを支えるべくグラウンドには人工芝が整備されました。秀二先生の愛弟子・青柳先生は今年度から総監督となり、愛弟子・高木先生が監督を務める高校サッカー部と、同じく愛弟子の種村先生が監督を務める中学サッカー部とを統括的に見守られることになりました。

60歳の定年以降は常勤講師として、65歳以降はコーチの立場でサッカー部のコーチだけを務めておられましたが、満70歳で迎えた'21年3月末をもって完全に退職されました。それでも

「今も時々覗きには行くよ。」

とおっしゃる秀二先生。海星サッカー部の黄金時代の到来を確信しておられるのではないでしょうか。

「海星にはね、ますます発展してほしいね。共学になってちょっと雰囲気が変わったけどさ、この前の土曜日にサッカー見に行ったらさ、開放されとる部屋で勉強しとる子おるしさ、会う子はちゃんと必ず挨拶しとる。これはすごいなと思ってな。」

近ごろの生活についてもうかがいました。

「今はだいたい朝2時半に起きて…」

起床時間の早さにいきなり驚かされます。

「寝るのは11時ぐらいだから、3時間も寝とらへんねん、俺」

ショート・スリーパーにもほどがあります。「四日市のナポレオン」です。

「いろんなとこですぐ寝てしまうで…」

昼間にちょいちょい居眠りをしておられるようなので、それでちょうど良いくらいなのかもしれません。

4時頃から、ご近所にあるゴルフの打ちっぱなし練習場へアルバイトに出かけるのが日課。もともと客として通っているうちに受付の女性と話をするようになり、早起きで時間に余裕があることを知った職員さんからスカウトされたのだそうです。

「1人ちょっと具合悪い人がおって、ひょっとして辞めるかわからんでって。 もしよかったら待機しとってもらえます?ちゅうて。」

その後、改めて電話がかかり、当初は週2回のペースで通うようになったそう。

「『学校の先生』のイメージで、あんまりできないと思われてたんさ。仕事見とってもらって、そのうち『田中さん、できるやんか』って。で、週4回することになってんの。」

仕事の内容は場内に散らばったゴルフボールの回収が中心。朝の営業開始前の作業です。

「週2の頃は平面のやつやった。今は奥の斜面のほうもやる。220ヤードって書いてあるところ、そのはるか上まで飛んでんねやわ。おいら絶対そんなに飛ばんねんけどさ。」

従業員の特典として打ちっぱなしの練習は無料でさせてもらえるとのこと。身体を動かすことが好きな秀二先生にはそれが大きな魅力になっているようです。

「その後は場内の掃除とかそういう仕事。めっちゃ筋肉付いてな(笑)」

アルバイト仲間は、先生と同様に「現役」を退いた方ばかりで、みなさん先生より高齢なのだそう。最年長の方はなんと86歳!

「だから今、僕が1番年下。今まで教員の世界しか知らんやん。だから、いろんな職種の方、工場勤めの方、土木建築業の方、ガソリンスタンドにお勤めだった方、いろんな方がいて、いろんなこと教えてくれて、仲良うなって。例えばさ、50メートルぐらいのコードを巻くとかね、なかなか上手に巻けやんのよ(笑)。」

「いくつになっても勉強」とはよく聞くこと。しかし、謙虚な気持ちで他人から学ぶ姿勢を持ち続けることは、実際にはそれほど簡単なことではありません。秀二先生の謙虚なお人柄に改めて感銘を受けました。

「86歳の人、めちゃめちゃ元気で、重い一輪車押して急な斜面ダーッて登って行くんよ。で、『秘訣はなんですか?』って聞いたんや。そしたらすぐに『気持ちや、お前』って。『食事は何かしてますか、先輩、教えてください。』て聞いたら『タンパク質はようとるわ。 ご飯はあんまり食わんけど、ヨーグルトよう食べるな』って。『でも、やっぱ1番は気持ちや、お前』って(笑)。」

7時頃までアルバイトをした後に、松原にある奥さんの実家へ行かれるのも日課。空き家になっているので、天気が良い日はとを開けて風を通すのだそう。家に帰ったら朝食を取りながら「朝ドラ」。

未明の時間帯も含め、午前中は庭へ出て草木の手入れをしたり、家の中を片付けたり、膨大な資料を整理したりして過ごすことが多いそう。

「本処分してって言われとんのや(笑)。」

その後「徹子の部屋」を見た後は再びゴルフ練習場へ行って1、2時間練習。その後はスポーツクラブ「オリンピア」へ行って500メートルほど泳ぎ、お風呂でジャグジーなどを楽しんで21時から22時頃に帰宅されるそうですが、こうしてみると1日7時間以上は身体を動かしていることになります。どおりで身体に余分な贅肉が付いていないはずです。

「そんな生活さ。嫁はんと2人だけの生活や。こうやってお客さん来た方がええ。いつでも遊びに来て。『あれして、これして』言われやんで済むから(笑)。」

とはいえ、このとおり、いつも家におられるわけではない秀二先生。会いに行くときはアポを取ってお邪魔することをオススメします。

ご自宅の庭は、選んで集められたであろう様々な植物で彩られています。

「イングリッシュガーデンっていうんかな。死ぬまでにきっちりしたいと思ってる。」

なかでも緑が美しいギボウシは、一時期コレクションしておられたそうで、葉の大きなもの小さなもの、形の変わったもの、斑入りのものなど何種類も植えられています。

「夢はチョウがウチにいっぱい。チョウが集まってくるように花いろいろ植えてあるんや。」

幼い頃から大好きな草花や虫たちへの愛情は今も変わらないご様子です。

いつも真っ黒に日焼けして、きびきびと動き回っておられた秀二先生。その様子は今もちっともお変わりありません。

「嫁はんも、熊野古道行きたいとか言うてるし、白神山地とかも行きたい。いろいろ旅行したいけども、たぶん旅行行くとさ、俺ははよ起きるやん。嫁はんと合わんわな。」

秀二先生、そこは奥さんに合わせてください(笑)。